砂丘ボーリングからわかる地下構造

ボーリング調査の位置(図1)

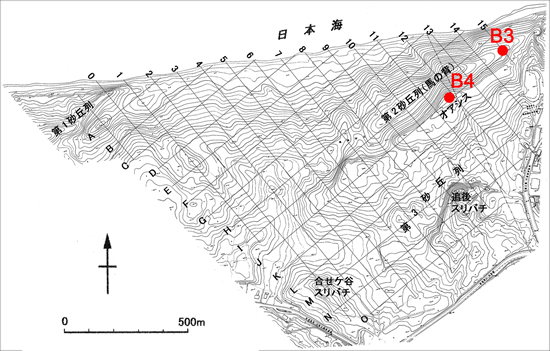

B3ボーリング:第2砂丘列の東端部

北緯35° 32′ 48″ 東経134° 14′ 06″

B4ボーリング:第2砂丘列背後のオアシス

北緯35° 32′ 40″ 東経134° 13′ 57″

図1 ボーリング調査の位置

選定理由

ボーリング調査によりコア試料が採取され,砂丘の地下構造が明らかになった。ただし,現地で地下構造が観察できるわけではない。

地形地質の意義

砂丘形成の歴史を知る上で大きな意義がある。

解説

砂丘地を歩いて観察すると,時々火山灰層が露出しているほかは砂ばかりである。この膨大の量の砂はどのくらいあるのだろうか,また砂の下には何があり,どんな様子なのかといった疑問への答えはボーリング調査によって明らかになる。鳥取砂丘の観光砂丘地内では,これまでにコア試料が採取されたボーリングが2本ある。図1に掘削地点をしめしたB3とB4である。

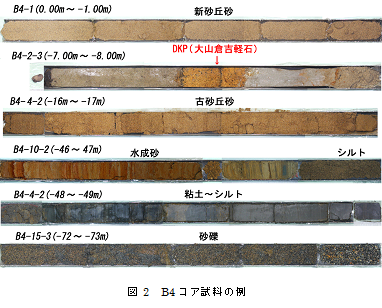

図2はB4コア試料の例である。表層から下位に向かって,新砂丘の風成砂層,大山倉吉軽石層(DKP),古砂丘の風成砂層,水中に堆積したと考えられる砂層(水成砂層)がある。さらにその下にはシルト・粘土層,そして砂礫層が認められる。図2には示していないが,砂礫層の下は硬い基盤岩(安山岩)であった。

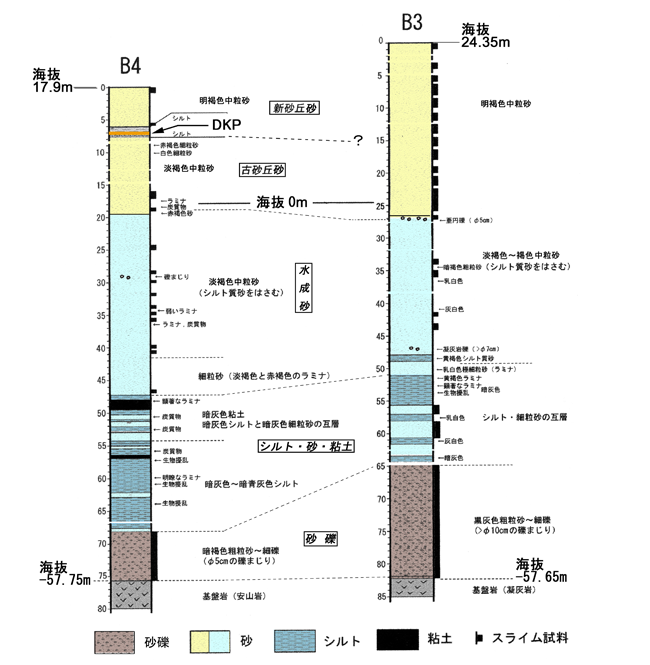

B4のこのような層序(地層の重なり方)は,B3でもほとんど同様である。図3は,B3とB4のボーリング柱状図をならべて対比したものである。B3では大山倉吉軽石層がみられないこと,砂礫層が厚いことなどのほかは極めて良く類似している。また,基盤がB4にみられる安山岩でなく凝灰岩であるが,その上面の深さはB4で海面下57.75m,B3で57.65mとほぼ完全に一致している。なお,図3中でスライム試料とした箇所は,ルーズな堆積物のためコア試料が採取されず,掘削の際の循環水で地下からあがってきた堆積物(砂やシルト・粘土)を試料とした箇所である。また,砂礫層のスライム試料とはコア採取管中で細粒物質が流失してしまい砂礫だけが残ったものである。

図3から分かるように,砂丘をつくる風成砂層の厚さは,新砂丘・古砂丘を合わせておよそ20~25mであり,その下には同じ砂であっても水中に溜まった水成砂がほぼ同じ程度の厚さで堆積している。水成砂が溜まる以前には,細粒のシルト・粘土が,さらにそれ以前は粗粒な砂礫層が形成される環境があったことがわかる。砂礫層は,現海面下約60mにひろがる岩盤を覆って堆積している。以上のように,ボーリングによって鳥取砂丘の地下にある地層とその堆積の様子が明らかになった。

図3 B3,B4の柱状対比図

文献

岡田昭明・小玉芳敬・前田修司・入口大志・長畑佐夜子(2004)鳥取砂丘の砂粒組成と形成初期の古環境.鳥取地学会誌,第8号27-37