イベント案内

このコンテンツでは以前に行われたイベントに関する情報等を掲載していきます。

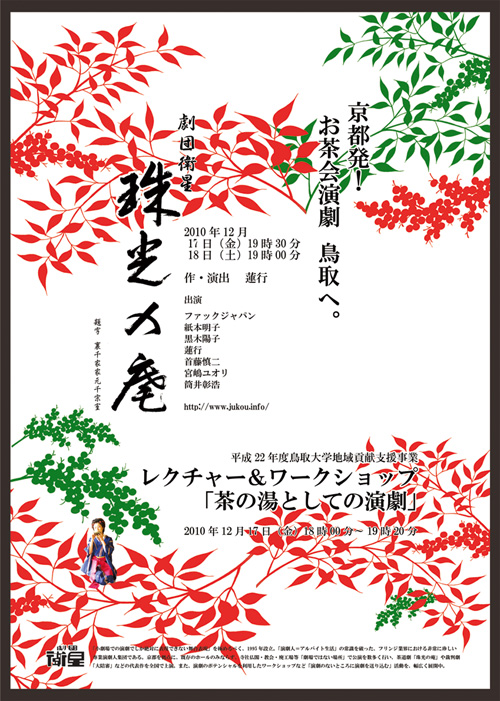

京都発!

お茶会演劇 鳥取へ。

〔 拡大して表示する 〕

〔 拡大して表示する 〕

劇団衛星 珠光の庵

| 日 時 | 2010年12月17日(金)19時30分 2010年12月18日(土)19時 受付開始は30分前からとなります。 各回30席限定 *17日と18日で開演時間が異なりますので、ご注意下さい。 |

| 会 場 | 鳥取大学地域学部附属芸術文化センター「アートプラザ」 |

| 料 金 | 2000円(お抹茶・お菓子つき) |

| 出 演 | ファックジャパン 紙本明子 黒木陽子 蓮行 首藤慎二 宮嶋ユオリ 筒井彰浩 |

| 作・演出 | 蓮行 |

| 茶道監修 | 十菱元宏 井上英子 |

| 舞台監督 | 渡川知彦 |

| 制 作 | 植村純子 楠海緒 |

| 主 催 | 「珠光の庵」公演実行委員会 |

| 共 催 | 鳥取大学地域学部附属芸術文化センター |

| 協 力 | 茶道裏千家家元千宗室 NPO法人フリンジシアタープロジェクト |

| 協 賛 | 丸久小山園 香老舗松榮堂 株式会社ニッセン 老松 松浦善徳商店 |

チケット取扱・お問い合せ

「珠光の庵」公演実行委員会

電話/090-7294-6537(五島) メール/tgoto@rstu.jp

京都発!お茶会演劇 鳥取へ!

「珠光の庵」は茶道の3段階の礼節に倣い、「真の巻」「行の巻」「草の巻」と3種類の演出にて創作しています。今回の上演は「真の巻」。同じストーリー構成でありながら、侘び茶の哲学がより味わえる物語としてお届けします。

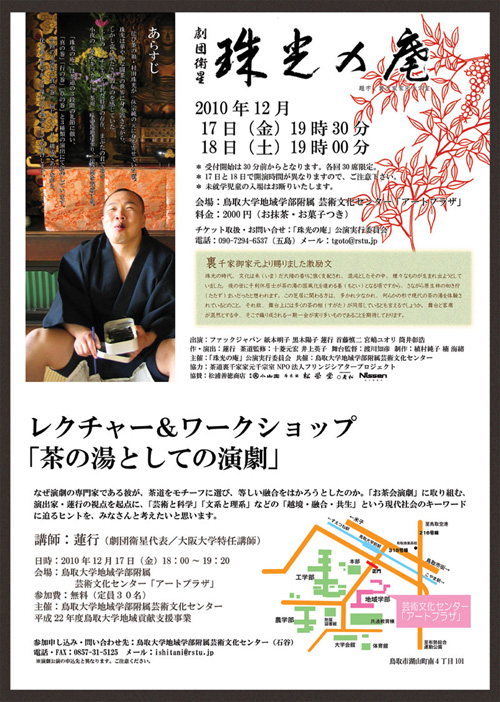

あらすじ

侘び茶の祖・村田珠光が一休宗純の元に身を寄せていた頃。珠光は華やかな闘茶の世界に身を置きながら、しかし常に満たされぬものを感じていた。一休のトンチと寺を訪れた将軍の存在、まぶたの君である小夜の言葉をキッカケに、茶禅一味の境地に至り、侘び茶を完成する。

裏千家御家元より賜りました激励文

珠光の時代、文化は未(いま)だ大陸の香りに強く支配され、混沌としたその中、様々なものが生まれ出ようとしていました。後の世に千利休居士が茶の湯の国風化を進める基(もとい)となる頃ですから、さながら原生林の如き佇(たたず)まいだったと想われます。この芝居に関わる方は、多かれ少なかれ、何らかの形で現代の茶の湯を体験されているとのこと。それ故、舞台上には多くの茶の相(すがた)が同居しているとも言えるでしょうか。舞台と客席が混然とする中、そこで織り成される一期一会が実り多いものであることを期待しております。

裏千家家元 千宗室

劇団衛星 http://www.eisei.info/

「小劇場での演劇でしか絶対に表現できない舞台表現」を極めるべく、1995年設立。「演劇人=アルバイト生活」の常識を破った、フリンジ業界における非常に珍しい専業演劇人集団である。京都を拠点に、既存のホールのみならず、寺社仏閣・教会・廃工場等「劇場ではない場所」で公演を数多く行い、茶道劇「珠光の庵」や裁判劇「大陪審」などの代表作を全国で上演。また、演劇のポテンシャルを利用したワークショップなど「演劇のないところに演劇を送り込む」活動を、幅広く展開中。

レクチャー&ワークショップ

「茶の湯としての演劇」 なぜ演劇の専門家である彼が、茶道をモチーフに選び、等しい融合をはかろうとしたのか。 「お茶会演劇」に取り組む、演出家・蓮行の視点を起点に、「芸術と科学」「文系と理系」などの「越境・融合・共生」という現代社会のキーワードに迫るヒントを、みなさんと考えたいと思います。 講師:蓮行(劇団衛星代表/大阪大学特任講師)

レクチャー&ワークショップ 「茶の湯としての演劇」

| 日 時 | 2010年12月17日(金)18:00~19:20 |

| 会 場 | 鳥取大学地域学部附属芸術文化センター「アートプラザ」 |

| 参加費 | 無料(定員30名) |

| 主 催 | 鳥取大学地域学部附属芸術文化センター |