地域創造コースとは

少子高齢化、国際化、情報化など、地域を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。こうした変化は地域にこれまで以上に多くの課題を生み出しています。「地方創生」が叫ばれる今日においては、地域に関わる多様な人たちの新たな関係を模索しながら再構築し、地域における自然環境や人的・物的・歴史的・文化的資源を見つめ直し、能力を高めながら、自らの地域を築きあげていくことが求められています。

地域創造コースでは、このような知と実践の融合を求めて、地域を空間的に把握する力、そこで活動するさまざまな主体を捉え、主体どうしの関係性を見出す力、それらを支える制度を理解する力、さらには地域間を結びつける力など、これらの力にトータルに目配りができる広い視野を持ち、地域の課題解決に積極的かつ主体的に取り組む「地域創造」の担い手となることを目指します。

イラストのなかのキーワードをクリックすると,「卒業生からみた地域創造コース」や担当教員による「授業紹介」にジャンプします。

地域調査プロジェクトとは

地域調査プロジェクトは、地域学部生全員が履修する実習科目で、地域創造コースでは、2年次の一年間にわたって県内の特定の市町村を調査地として、それぞれの問題意識の下で、地域の現状や課題を調査し、地域の在り方や地域創造の方途を研究します。旧地域調査実習を2005年にスタートしてから今日まで、湯梨浜町、岩美町、鳥取市南部(河原・用瀬・佐治地域)、琴浦町、八頭町、倉吉市と連携しながら調査研究を進めてきました。現在は、鳥取市と連携して、地域調査を実施しています。

主なテーマと方法

教員の専門領域と学生の関心に応じて、グループに分かれて地域調査を行います。これまで地方自治、地域経済、地域福祉、地域づくり、コミュニティ、災害など幅広いテーマについて、文献調査(行政資料、史資料、地図など)、ヒアリング、フィールドワーク、アンケート調査など様々な方法を用いて、地域の現状や課題に迫ってきました。過去には、実際に地域と協力しながらワークショップやイベントを開催したグループ、自治体が実施する市民意識調査に参画しデータ分析を行ったグループ、ムラの運動会や草刈りなど活動に参加しながら人々の営みを探究したグループなどがあります。

成果の公表

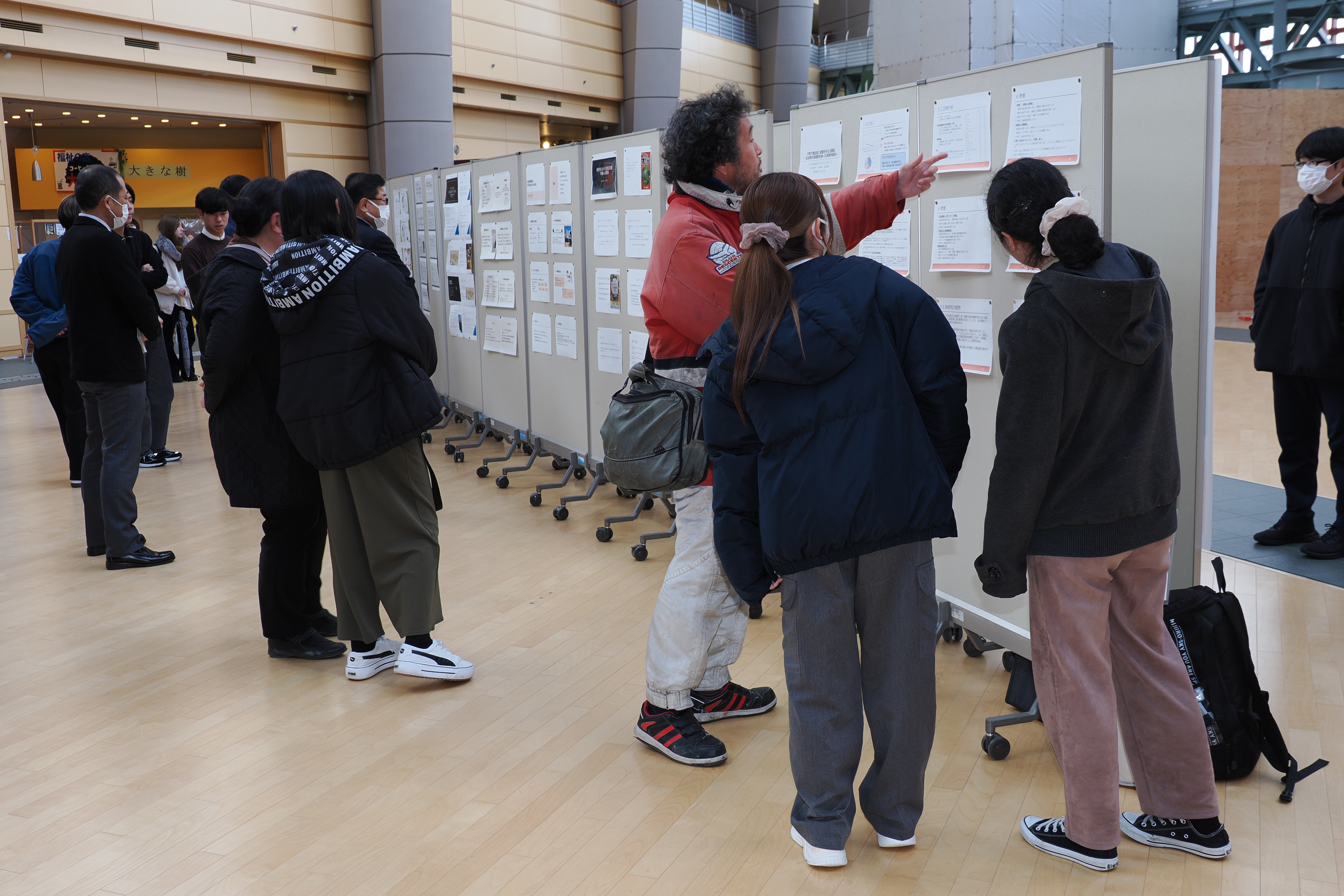

一年間の調査成果は、2月に現地報告会を開催し、行政や地域住民をはじめとする地域調査でお世話になった方々の前で披露します。学生によるプレゼンテーションとポスター報告、そして質疑応答を通じた意見交換等を行っています。

さらに、年度末には、「地域調査プロジェクト報告書」(旧「地域調査実習報告書」)を作成し、これまでの調査成果を報告書としてまとめ、調査関係者や連携自治体などの地域の方々に送付し、大学の図書館や県内の公立図書館などに寄贈するなどして、市民に向けて広く公表しています。

授業紹介

コミュニティ創造支援論

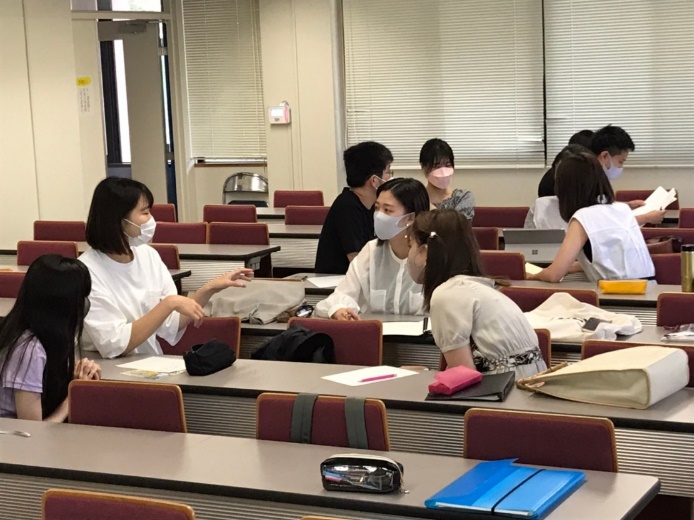

コミュニティとは,社会状況の写し鏡です。すなわち,地域の担い手が,その時代に必要なものを新たに希求する時,新しい「コミュニティ」が次々に創造されていきます。したがって,更新されていくコミュニティの特徴やその背景にある主体や構造のダイナミズムを常に追う必要があります。コミュニティ創造支援論の講義では,地域づくりの担い手の中でもサードセクター(NPO・協同組合・社会的企業)に着目します。既存の生活基盤が崩れ,様々な生きづらさを抱えた人々が可視化される現代社会の中で,どのようなコミュニティを再構築する必要があるのかを学生と一緒に考えています。学生同士でグループワークする機会を設け,コミュニティが必要な現代的文脈の考察や,具体的な実践,それを支える条件などについて考える機会を提供しています。

専門ゼミ(白石ゼミ)

私のゼミでは,マーケティングの実証研究を行っています。マーケティングはとても身近な学問です。なぜあなたはA社ではなくB社の製品を選択したのでしょうか,あるいはなぜB社の製品がよく売れているのでしょうか。こうした素朴な疑問に答えるのがマーケティング論です。身近な現象に潜む因果関係や企業家の意図は皆さんが思っている以上に深淵で,原因だと思うものは実は原因ではなかったり,関係なかったりもします。だからこそ,理論を暗記するだけでなく,それを使って現実の問題を考える訓練が必要となります。私のゼミでは,身近な現象についての「なぜ?」に対して,既存の理論を参考にしながら,自らのアイデアで「答え(仮説)」を導き出し,それが現実とフィットしているのかをデータを使って確かめるということをしています。さらに,その成果物を学内外に発信し,懸賞論文やデータ分析コンテストにも挑戦しています。これまで統計データ分析コンペティション総務大臣賞(2020年)などを受賞しています。

住民組織論

私たちが普段何気なく口にする“地域のつながり”こそが,この授業の対象です。地域のつながりは,これからの時代にはとても大切だとよく耳にします。でも,よくよく考えてみると“地域のつながり”ってなんなのでしょうか。なぜ,大切にしなくてはならないといわれるのでしょうか。この授業では,“地域のつながり”の内実に日本民俗学,村落社会学,スポーツ社会学などの知識を手がかりとしつつ,具体的事例や歴史的事実を題材として迫っていきます。それは,制度や時流に外枠をはめられながらも,日々の暮らしを紡ぎあげてきた私たち平民・庶民の英知との出会いでもあります。未知の世界や異文化は,実は身近な日常にこそあるのかもしれません。

地域資源創生論

熱帯雨林の伐採や水産物の過剰漁獲など,私たちの生活に必要な資源の管理方法には様々な方法があります。一つには,法律や規制により取り締まる方法で,違反すれば「罰則」が与えられる一方で,見つからなければその行為が横行することになります。別の方法として,1990年代後半からはNGOの役割が大きくなりました。「地域資源創生論」の授業で勉強するFSCやMSC(海洋管理協議会)などの「国際資源管理認証制度」は,国際的なNGOによる制度が,持続可能な方法で資源を利用している生産者を認証し,その製品にエコラベルを付けて販売することで,そのような生産者を「褒賞」することで資源を管理していく仕組みです。授業では,私がMSCで実際に働いていた経験なども話しています。

むらおこし論

《日南町大宮地区の住民の方の声》毎年,やって来てくれる学生さんたちは,少なくて3 名から多くて13 名程度ですが,十人十色で個性あふれる人たちばかりです。それも全国各地から,いや,アジア地域の学生さんもいました。そう多くはない時間を割いて大宮にやって来てくれる学生さんたちには,感謝でいっぱいです。私自身にとっては,ここ近年大宮まちづくり協議会の担当者として,学生さんたちと関わりをもってきました。おとなしいがじっくり考え,応答してくれる人,明るくしゃきしゃきと応えてくれる人,これからの夢を語る人,それぞれに個性豊かな学生に出会い,私自身も刺激を受け,心豊かになりました。

地域参画論

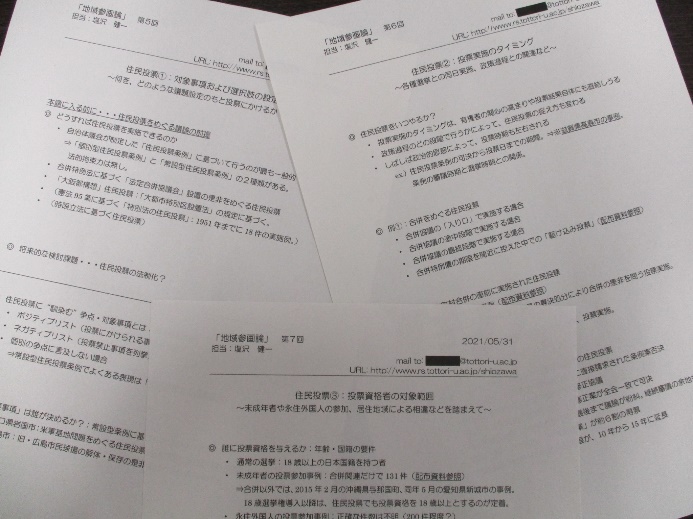

この授業では,地域の重要課題について住民に直接意思を問う「住民投票」に重点を置いて,地域住民の参画のあり方を主に制度面から検討します。全国各地の住民投票を独自に分析してきた教員の経験をもとに,数多くの事例を紹介しながら,設問形式,投票資格者の範囲,情報提供の仕方など授業回ごとに論点を設定して,教員・学生間,あるいは学生同士で議論を深めます。また学期終盤には,「どのような制度設計が望ましいか」を共通テーマとして,グループ発表を行います。「日本中の大学でここにしかない内容の授業」だと豪語して(笑)毎年始めるこの授業は,住民の意識や行動の傾向,過去の事例からくみ取れる課題・教訓を踏まえて,より望ましい「参画」のあり方を考える点も特徴的です。

ジェンダーと法

現実の世界というのは,多くの場合,実力がものをいう世界です。力の強い人が有利だったり,商才のある人が有利だったりします。この現実世界の実力関係を一時的にリセットするために生み出されたのが法です。法は目の前の机があるようには存在しておらず,人々の想像の産物でしかないかもしれませんが,法があるとさえ思えるならば,信じている宗教が違ったり生活習慣が違ったりしていても,法という世界の中では協働できる可能性があります。ここに法を考える面白さがあります。そんな法も完全ではありません。現実世界の実力関係がどこかに紛れ込んでしまっています。この講義では,法におけるジェンダーバイアスや,法がこれまで性的マイノリティの存在を無視してきたことについて紹介し,どうすれば法が本来の役割を果たすことができるかを考えます。

地域創造コースで学ぶ

1年次では広い視野に立って地域に存在する諸問題を発見する能力の育成に主眼を置きます。2年次の地域調査プロジェクトでは、特定の調査対象地域に実際に足を運び、今後の地域づくりに向けた提案などを行います。この取り組みを通じて、社会調査や地域分析の基礎を身につけるとともに、コミュニケーション力やプレゼンテーション力などの技能を磨きます。そして3年次以降は、これまで培った基礎力の上に専門的な知識や技術を積み上げ、総仕上げとして卒業研究に取り組みます。

1年後期

MON

TUE

WED

THU

FRI

1限目

社会福祉

基礎ゼミⅠ

2限目

政治学

地域における憲法学・法律学

地域調査法

健康スポーツ科学実技

企業と地域

3限目

芸術文化形成論

都市地域論

地域社会論

4限目

ドイツ語基礎Ⅱ

実践英語B

実践英語A

5限目

自治体政策過程論

鳥取の歴史

放課後

サークル

アルバイト

自習

アルバイト

サークル

卒業研究

卒業論文題目

卒業生からみた地域創造コース

私が地域創造コースでの過ごした4年間は「物事を横断的に見る力」が養われた期間でした。3年生になると一人一人の関心のある分野のゼミに入り,専門的なことを学んでいく地域創造コースのカリキュラムだからこそ,様々な分野の知識をもつ同じコースの仲間との議論や意見共有を行う機会が増えていき,物事を横断的に見る力がついたと思っています。この力は,卒業論文の執筆や学外のビジネスコンペティションで準優勝をいただくなどの結果にもつながっただけでなく,今の社会人生活で業務を行う上でも欠かせない自分の長所になっています。この力を養うことの出来た地域創造コースでの学びを忘れず,今後も精進していきたいと考えています。(椿真衣/セイコーエプソン(株))

私は今,NPOなどの非営利活動の支援を行う機関で働いています。NPOの多くは地域の課題を解決するために活動をしています。この地域の課題,表面上は1つの問題に見えても,紐解くと様々な課題が絡み合った結果,顕在化してきていることが多くあります。地域政策学科では様々な分野を横断的に学んだことで,こうした地域の課題を「福祉だったら,経済の観点では」と視点を変えながら考えることが出来るようになりました。これは今,仕事をする上でも活きています。在学中はこの学科の特色である既存の分野に「横串」を刺し,様々な角度から物事を捉えることで,課題の原因や根本には何があるのか,それを見つける力を伸ばしてもらった4年間だったと感じています。(谷祐基/公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター)。